Equipo del proyecto: Belén Rodríguez, Jorge Zamorano y Francisco Zorondo

Ya en 1996, la Conferencia Internacional Técnica de las Naciones Unidas evidenció una relación entre la presencia de sistemas agrícolas intensivos y la disminución de biodiversidad silvestre con una pérdida estimada en un 75% en dichas áreas. Ante esto, el proyecto “Servicios ecosistémicos de las áreas protegidas: determinando su relación en agroecosistemas” (DGI 2022) del académico del Departamento de Ciencias y Geografía, Dr. Jorge Zamorano Miranda, y los coinvestigadores Francisco Zorondo (USACH) y Guillermo Riveros (UPLA), se suma a los esfuerzos recientes para promover una convivencia entre producción y conservación.

“Chile Central es una de las zonas más perturbadas, tanto por urbanización como por desarrollo agrícola y forestal, y la biodiversidad se está concentrando en las áreas protegidas”, comenta el académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, “no obstante, en las zonas productivas también hay diversidad y organismos que proteger, entonces nuestra mirada es que las áreas protegidas y las zonas productivas deben funcionar de manera conjunta, o sea, tiene que haber conservación en áreas productivas”.

Con énfasis en tres reservas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), el grupo de investigación estudiará, por una parte, las percepciones de los actores sociales de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) cercana a dichas áreas protegidas, y por otra parte, los índices ecológicos obtenidos por percepción remota con el fin de establecer una relación entre producción, conservación y percepción de servicios ecosistémicos en la zona central del país.

Interdisciplinariedad para el estudio socioambiental

Haciendo una diferencia entre el abordaje socio ecológico de los proyectos productivos y los procesos de participación social requeridos por el Servicio de Evaluación de Ambiental (SEA), muchas veces accesorios y asimétricos a las deliberaciones últimas del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, Zamorano destaca que esta visión integrada es reciente en Chile.

“Nosotros entendemos, como grupo de investigación, que las personas son las que hacen la conservación, por lo tanto, la percepción de estas personas [asociadas a la AFC] con respecto a estos procesos ecológicos es lo más relevante. Si puedo entregar el dato ecológico y decir cuál es su aporte, pero esto no tiene ningún efecto sobre quién toma la decisión, entonces la conservación no se realizará, por eso para nosotros es tan importante que estos dos mundos se encuentren”.

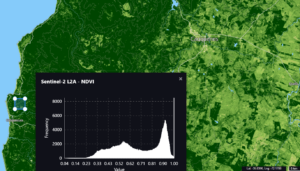

En función de esto, el equipo realizará un cruce entre información ecológica a través del Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), almacenamiento de carbono y porcentaje de cobertura agrícola, e información social mediante entrevistas semiestructuradas a distintos agricultores colindantes a las reservas nacionales Los Queules, Los Ruiles y Federico Albert, todas de la región del Maule, para realizar una evaluación completa de los mecanismos causales de las áreas protegidas en función, o en detrimento, del bienestar humano en sus dimensiones tangibles e intangibles.

Consultado por los resultados preliminares del primer año, que ha servido para el estudio telemático del NDVI, así como el contacto con las comunidades, el académico da cuenta que “se han realizado mediciones espaciales mediante teledetección que dan cuenta de la variabilidad de los datos para los índices ecológicos entre los distintos sitios de estudio, lo que permitirá determinar posibles asociaciones con las percepciones de las comunidades agrícolas, que es lo que forma parte de la segunda etapa del proyecto”.

Continuidad investigativa

Análisis demostrativo NDVI Reserva Los Queules

Análisis demostrativo NDVI Reserva Los Queules

Estos resultados vienen a complementar los hallazgos de una investigación previa – con Zamorano como COI – que estudió las percepciones de los tomadores de decisiones, o stakeholders, de las áreas protegidas de la región de Coquimbo y del Maule. En ella, las entrevistas semiestructuradas realizadas a funcionarios/as de instituciones públicas de conservación ambiental, instituciones privadas y organizaciones civiles, demostraron que las personas pueden obtener distintos beneficios de las áreas protegidas, tales como ingresos económicos, educación y salud.

Además de eso, las entrevistas sirvieron para categorizar los mecanismos de contribución de la naturaleza de las áreas protegidas. Así, la RN Federico Albert fue valorada como una fuente de contribuciones no materiales, principalmente de relaciones culturales, mientras que el PN Bosque Fray Jorge fue descrito principalmente como una fuente de servicios regulatorios.

“Los resultados de esta investigación se complementan con los del estudio recientemente publicado en el sentido que tanto las percepciones de los tomadores de decisión, como las de agricultores, permitirán tener un diagnóstico para proponer medidas de gestión de estas áreas protegidas en su integración territorial con sistemas productivos, con el fin último de la conservación de nuestro patrimonio natural”.

Ir a UPLA.cl

Ir a UPLA.cl