Las múltiples fotografías que tomamos en un viaje, los recuerdos que adquirimos y obsequiamos al volver, ¿son recipientes de memoria? ¿La memoria se almacena en las cosas, en los lugares y en la virtualidad? O, por el contrario, ¿es la memoria una activación a raíz de esas cosas, lugares y virtualidades? Este tipo de preguntas responde el docente del Departamento de Filosofía, Historia y Turismo, Dr. Ronald Durán Allimant, en su libro Remembering with Things: Material Memory, Culture, and Technology (Rowman & Littlefield Publishers, 2023).

De carácter académico e interdisciplinario, el texto se sitúa desde las humanidades para proponer una relación dinámica entre memoria material, cultura y tecnología, presentando casos locales, como los organilleros y el patrimonio industrial de Valparaíso, así como casos globales, con los impactos bioéticos de la tecnología o la industria de datos, para repensar esta interacción cada vez más abundante e inadvertida.

“Muchas veces en Valparaíso hay una tensión entre el dinamismo de la ciudad y su condición patrimonial. Una visión estática que impide incorporar la memoria en el propio desarrollo, y eso pasa en nosotros también. Los objetos que manejamos son cada vez más efímeros y numerosos, al punto que pasan inadvertidos en nuestro día a día”, dice el investigador de la Facultad de Humanidades.

De esa manera, propone un recordatorio de los procesos que están detrás de la tecnología, de la producción de objetos y experiencias que vivimos, sean estas físicas o virtuales. “Debemos iluminar las decisiones, las disputas de poder, los juicios y las visiones sobre el mundo y nosotros que envuelven y actúan en nuestras tecnologías, culturas y prácticas de memoria”, según indica el texto.

Memoria material

“Considera lo que pasa cuando alguien cercano a ti, con quien viviste toda una vida, muere. Sin su presencia, la casa parece vacía, pero no del todo porque está llena de sus pertenencias. Podemos reconocer algunas de ellas y estas nos llevan al pasado, a recuerdos preciados. Pero otras parecen poco familiares. Permanecen como objetos enmudecidos, conteniendo sus secretos, historias y significados. Enfocamos nuestra atención en ellos, tratando de alcanzar el pasado pero resulta imposible. Otras cosas, al contrario, nos llevan a acciones futuras, a decisiones que debemos tomar: ¿qué haremos con todas estas cosas?”.

Para el autor, recordar con cosas implica que los recuerdos no se encuentran contenidos, sino que se ponen en acción. A la visión estática de la memoria – que llama paradigma artesanal de la memoria – propone una relación, un vínculo personal y familiar que se caracteriza por su dinamismo. “La memoria”, dice el texto, “no es la mera recuperación de algo almacenado pasivamente, sino la coordinación de dos procesos igualmente activos”.

Para esclarecer este punto, Durán retoma ideas de los filósofos franceses Henri Bergson y Gilles Deleuze para plantear que la memoria material tiene capas, y por tanto, nuestras percepciones y acciones actuales no sólo son presentes, sino que están llenas de pasado porque percibimos con los ojos de nuestra memoria y de nuestras experiencias vividas.

Esta activación, que puede ser más o menos problemática en nuestra historia de vida, también ocurre con las memorias sociales y colectivas que se encuentran en constante negociación. La selectividad de las memorias sociales, así como su condición heredable, también es revisitada en el texto. Por ejemplo, en relación a Valparaíso, se afirma en el texto:

Esta activación, que puede ser más o menos problemática en nuestra historia de vida, también ocurre con las memorias sociales y colectivas que se encuentran en constante negociación. La selectividad de las memorias sociales, así como su condición heredable, también es revisitada en el texto. Por ejemplo, en relación a Valparaíso, se afirma en el texto:

“La ciudad se divide en dos: una ciudad turística de imágenes de postal y otra, en cierto sentido invisible para los extranjeros, de ciudadanos comunes. Tenemos una tensión entre la fachada de una ciudad congelada y los procesos y dinámicas que la constituyen”.

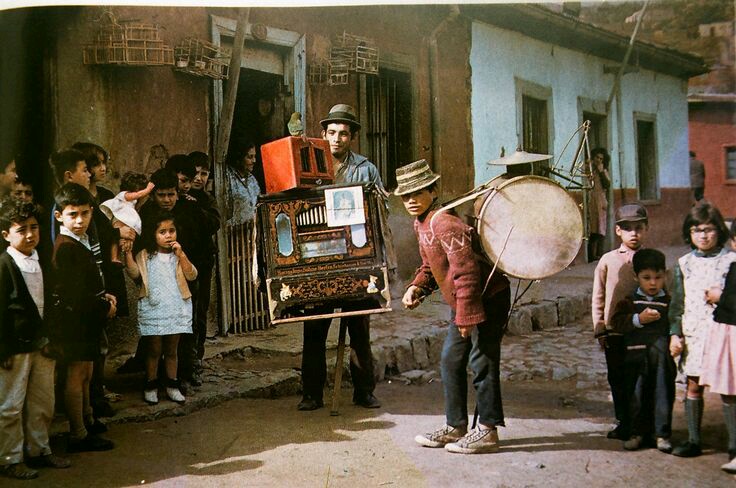

Por una parte, el autor toma el caso de los organilleros de Valparaíso, oficio declarado como Patrimonio Cultural Intangible en 2017 por UNESCO. Con más de cien años de historia, ha sido heredado de manera familiar, con hasta tres y cuatro generaciones vivas en el oficio, quiénes lo han integrado a través de la oralidad, observación e imitación, y por sobre todo, la manipulación de máquinas.

Así, además de destacar la relación humano-máquina de los organilleros, Durán también cuestiona su naturaleza nostálgica y se pregunta, ¿cómo conservar un oficio como éste sin convertirlo en un objeto de museo, en algo puramente pasado? ¿Hasta qué punto es compatible con un contexto social y cultural donde la portabilidad de la música está al alcance de todos? Una visión dinámica de la memoria, cultura y tecnología podría ayudarnos a responder estas preguntas.

Así, además de destacar la relación humano-máquina de los organilleros, Durán también cuestiona su naturaleza nostálgica y se pregunta, ¿cómo conservar un oficio como éste sin convertirlo en un objeto de museo, en algo puramente pasado? ¿Hasta qué punto es compatible con un contexto social y cultural donde la portabilidad de la música está al alcance de todos? Una visión dinámica de la memoria, cultura y tecnología podría ayudarnos a responder estas preguntas.

Por otra parte, está el patrimonio industrial de Valparaíso. La era postindustrial del siglo pasado significó el cierre de fábricas, pérdida de empleos y el cambio de ciudades, alguna vez prósperas, en sitios marcados por el pasado y Valparaíso no es muy distinto. Subiendo por la avenida Santa Elena, en pleno Barrio O’Higgins, se encuentra la antigua Fábrica de Chocolates Costa, una estructura construida en la década del ’20 que actualmente se encuentra a la venta. Pasar por allí es enfrentarse a grandes estructuras de fierro que impiden el acceso. Es otro inmueble atrapado por la nostalgia, que poco dialoga con su entorno.

“En general, la recuperación de estos inmuebles se ha centrado en la conservación de su fachada o su estructura arquitectónica, para convertirlos en hoteles, cafés o tiendas. ¿Pero qué sucede con el trabajo, los procesos, las acciones y decisiones, las luchas que tuvieron lugar allí y que constituyeron la fábrica?”, se pregunta Durán, “pensar este patrimonio como una memoria material dinámica nos obliga a recuperar también estas dimensiones y actualizarlas, preguntando de qué manera persisten aún en los que somos y hacemos y cómo podrían conservarse a través del edificio y dialogando con su entorno y la ciudad actual. Para esto, la educación en memoria material puede jugar un rol clave”.

Tecnología: recordar lo que hay detrás

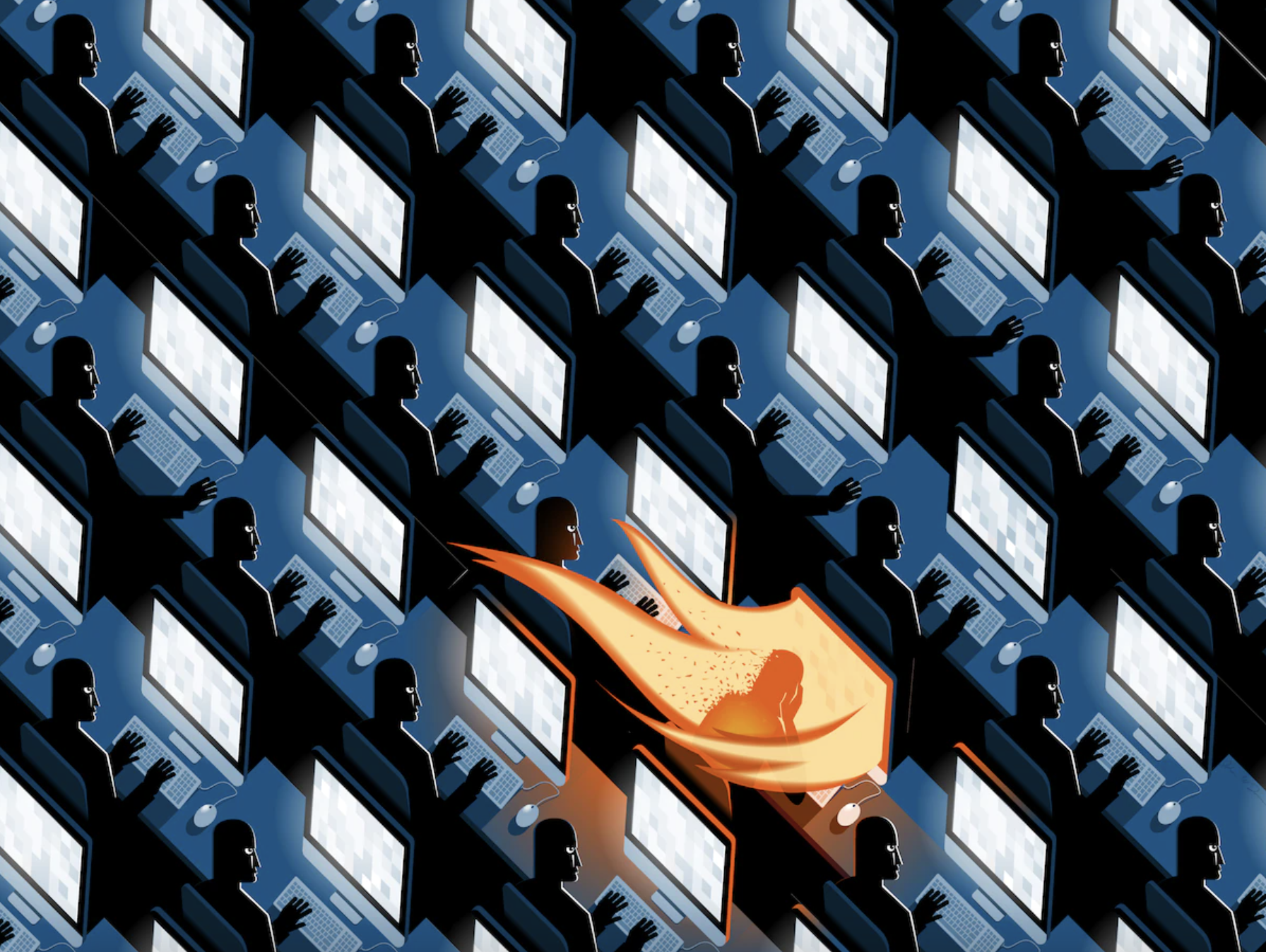

John W. Tomac (noticia Washington Post)

Recordar con cosas es también recordar cómo se producen estas cosas. El académico, entre muchas otras experiencias físicas y digitales que son detalladas en el texto, rescata el caso de los content moderators o internet cleaners. Personas que, usualmente en condiciones laborales precarias, filtran el contenido que infringe las normas de seguridad.

“Hay mucho trabajo que no se ve. Consumimos productos sin considerar la mano de obra o sus condiciones, y la memoria material consiste en sacar a la luz todos esos procesos que hacen que algo sea lo que es. Es recordar que el internet que tenemos viene de un cable de fibra óptica submarino que sale aquí en Las Torpederas”, dice. Acá hay una noticia al respecto.

De esa manera, el sonambulismo tecnológico y la comprensión falseada de lo natural son propuestos como los dos extremos de la relación entre memoria, cultura y tecnología. “Esto empezó con unas clases que hice de bioética en carreras de la salud donde el caso extremo es la muerte cerebral. Para nosotros aparece como algo natural, pero es así por una serie de desarrollos tecnológicos: el uso de encefalograma, respirador mecánico y más. Nuestro cuerpo ya no define lo que es estar muerto, sino que es un proceso tecnológico”.

De esa manera, el sonambulismo tecnológico y la comprensión falseada de lo natural son propuestos como los dos extremos de la relación entre memoria, cultura y tecnología. “Esto empezó con unas clases que hice de bioética en carreras de la salud donde el caso extremo es la muerte cerebral. Para nosotros aparece como algo natural, pero es así por una serie de desarrollos tecnológicos: el uso de encefalograma, respirador mecánico y más. Nuestro cuerpo ya no define lo que es estar muerto, sino que es un proceso tecnológico”.

Estas dimensiones y muchas otras, con un énfasis importante en la cinematografía y el uso de dispositivos tecnológicos, forman parte del libro que pueden adquirir de manera virtual a través de Amazon y de manera física a través de la biblioteca universitaria. Asimismo, pueden escribir a ronald.duran@upla.cl para más información.

Ir a UPLA.cl

Ir a UPLA.cl