Clasificación de la situación de las estudiantes universitarias participantes de la investigación al momento de su realización

Con el fin de visibilizar las experiencias de violencia de género en el caso de las estudiantes universitarias chilenas, emerge el proyecto FONDECYT Nº11170484. Como parte de dicho proceso de investigación, surge el artículo “Violencia de género en estudiantes universitarias: Un reto para la educación superior” realizado por la socióloga, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Macarena Trujillo Cristoffanini, en colaboración con Inma Pastor Gosálbez de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España.

Entre otros ejes de interés, la propuesta tiene como fin desmitificar la supuesta marginalidad en que se ejerce la violencia de género en el ámbito de pareja, puesto que muchas veces existe la percepción de la violencia contra las mujeres como un problema periférico, “que ocurre a otras, a aquellas que tienen menos recursos económicos o educativos”, lo que no es así según indica Macarena Trujillo. Por ello, esta investigación aborda la violencia de género como una experiencia transversal y estructural que atenta contra los derechos humanos de las mujeres más allá de su condición o procedencia, ya que “este tipo de experiencias dice relación con un sistema desigual que llamamos patriarcado”, reafirma la investigadora.

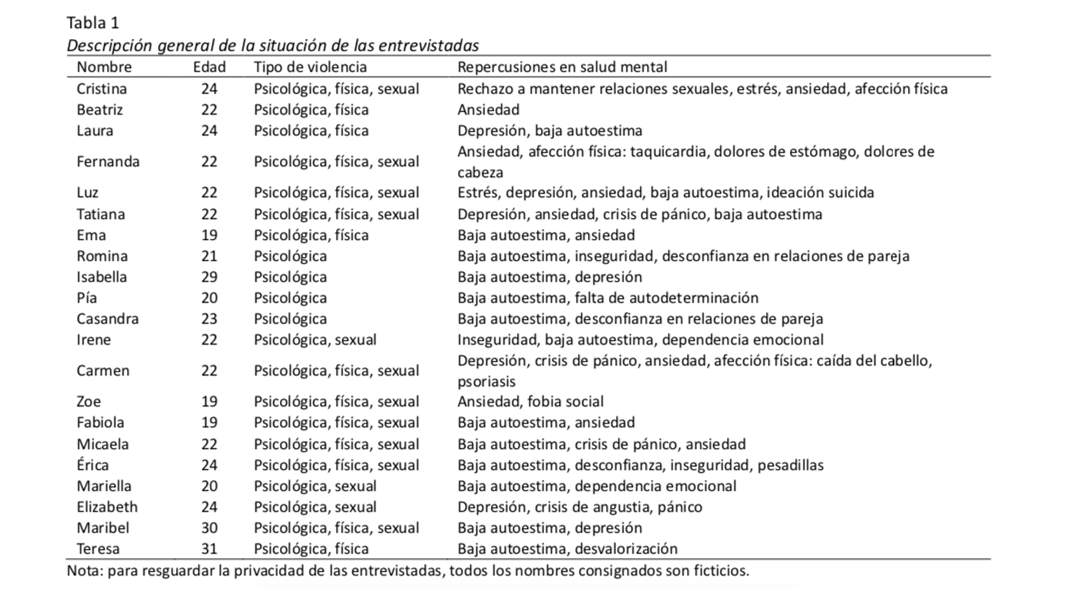

Para la realización de este estudio, se convocó durante el segundo semestre de 2019 a estudiantes universitarias de instituciones de educación superior como, por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso), Universidad del Bío-Bío (Concepción) y Universidad de la Frontera (Temuco), todas integrantes del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH). La convocatoria reunió un grupo de 21 mujeres entre los 19 y 31 años a quienes realizaron entrevistas semiestructuradas que abordaron diversos tópicos, tales como: relaciones de pareja, tipos de violencia de género autoreportada, repercusiones de dicha violencia en la salud mental, y redes formales e informales de apoyo para denunciar (o no) la violencia vivida.

La información recopilada se analizó en tres fases para comprender, codificar e interpretar los datos emergentes y, concluyentemente, determinar el reconocimiento de secuelas emocionales y físicas, dificultad para mantener nuevas relaciones sexo-afectivas, rechazo y desconfianza generalizada hacia las relaciones de pareja. Estos malestares emocionales, psicológicos y fisiológicos, amparados en un trastorno de estrés postraumático, imposibilitando la realización de las actividades diarias y/o estudiantiles de estas mujeres.

Mayo feminista 2018: punto de inflexión

La investigación acentúa la importancia de los círculos de apoyo y colectivos intrauniversitarios como componentes imprescindibles para reconocer dicha violencia y estimular los procesos emancipatorios de las jóvenes universitarias. En ese sentido, las manifestaciones feministas del año 2018 propiciaron instancias para que estudiantes, académicas y funcionarias compartieran, reconocieran y enunciaran dichas experiencias como casos de violencia de género. Estos actos de denuncia, según manifiesta la investigación, “en muchos casos culminaron con la promulgación de inéditos protocolos contra la violencia de género y visibilizaron las violencias sistemáticas y cotidianas que viven las mujeres”.

De esa forma, las universidades actúan en distintos niveles: siendo espacios contextuales en que ocurren dichas transformaciones, así como instituciones que deben abordar las situaciones de violencia de género vivenciadas por sus estudiantes. En ese sentido, Trujillo evidencia, por un lado, la necesidad de contar con mecanismos para hacer frente a dicha violencia, y por otro, la responsabilidad que sostienen las casas de estudio respecto a la formación académica que, hasta ahora, “es androcéntrica y ha visualizado el conocimiento como neutro cuando ha sido, en verdad, representativo de lo masculino”, manifiesta.

Con ello, la académica destaca la necesidad de las universidades de sostener “una mirada autoreflexiva para, en ese contexto, poder generar estrategias que tensionen dichas estructuras de desigualdad”, como lo ha sido la construcción de conocimiento feminista o la presencia de mayor cantidad de mujeres en estamentos académicos e investigativos.

En ese sentido, evalúa como positiva la reciente promulgación de la Ley Nº 21.369, “Ley que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior de educación”, promovida, entre otras, por la Red de Investigadoras (REDI), la que ampara los derechos de toda persona de desempeñarse en espacios libres de violencia. Así, las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género.

Consulta este artículo en SIMONE, herramienta digital dirigida a la comunidad de la Universidad de Playa Ancha que promueve redes de cooperación que atiendan las necesidades del territorio y la ciudadanía, fortaleciendo los procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En el sitio podrás identificar problemáticas sociales, culturales, medioambientales y de salud (entre otras) incluyendo material descargable, convocatorias, financiamientos, convenios y mucho más.

Ir a UPLA.cl

Ir a UPLA.cl