Sergio Jara Román es periodista y licenciado en Comunicación Social por nuestra universidad y fue el ganador del premio Egresado con el Sello UPLA 2020. De acuerdo a lo que comentó el jurado que le otorgó este reconocimiento: «Exhibe claras competencias del sello institucional que se traducen en su desempeño y carrera profesional. El sello en lo crítico, lo social y la responsabilidad se ve reflejado en muchas evidencias como sus libros y su comportamiento ético e investigativo en todo su quehacer».

Sergio Jara Román es periodista y licenciado en Comunicación Social por nuestra universidad y fue el ganador del premio Egresado con el Sello UPLA 2020. De acuerdo a lo que comentó el jurado que le otorgó este reconocimiento: «Exhibe claras competencias del sello institucional que se traducen en su desempeño y carrera profesional. El sello en lo crítico, lo social y la responsabilidad se ve reflejado en muchas evidencias como sus libros y su comportamiento ético e investigativo en todo su quehacer».

Este egresado ha vuelto a la universidad siempre que ha podido, a contar sus experiencias a las nuevas generaciones de estudiantes, y es un permanente defensor y crítico de la libertad de prensa en Chile.

Actualmente, es director de Prensa de El Desconcierto, académico de pre y postgrado en Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo y Universidad Alberto Hurtado, escritor y a través de esta entrevista nos entrega su visión sobre el ejercicio del periodismo en nuestros días y, también, de su paso y permanente vínculo con la UPLA.

–¿Qué significa para usted haberse adjudicado este reconocimiento por parte de la universidad?

–Es un orgullo tremendo, un honor. Pero también significa una responsabilidad muy relevante, en el sentido de seguir insistiendo en mi carrera profesional en los caminos que me han llevado a representar, de alguna manera, los valores que nos entrega la Universidad de Playa Ancha. Agradezco profundamente a quienes impulsaron este reconocimiento, como la profesora María de los Ángeles Miranda, y también al jurado. Y espero estar a la altura de este reconocimiento, promoviendo la formación de profesionales críticos, con sentido social y de responsabilidad con el interés público.

–Actualmente, usted se dedica al periodismo de investigación, con énfasis en el área económica y muchas veces, a lo largo de su desempeño profesional, ha ejercido de manera independiente, ¿Por qué optó por este camino tan difícil e incierto en estos días?

–Tiene que ver con dos cosas, fundamentalmente. El periodismo no es una profesión que ofrezca muchas alternativas laborales. De hecho, es todo lo contrario. Actualmente, nuestros colegas sufren constantemente la precariedad laboral y la intervención constante de su libertad de expresión y ejercicio profesional. Es, para decirlo en simple, una actividad muy golpeada y sobre la cual operan muchos intereses corporativos y políticos. En ese sentido, y considerando mi paso por la UPLA, decidí dedicarme para lo que me habían formado, pese a todas las dificultades que surgieran en el camino. Desde cuarto año ya estaba buscando oportunidades y despachando crónicas para medios de Santiago, por lo que cuando egresé tenía medio pie en los medios. Tomé lo que me tocó, que fue periodismo de economía, y aprendí que en ese sector estaban las claves del poder y que, entendiéndolo, reporteándolo, podía llegar a contar historias de alto interés público. Tras ello busqué especializarme, lo que hice primero en investigación periodística y luego en escritura narrativa. Es cierto que he construido mi carrera solo, alejado de algún tipo de padrinazgo, y eso puede tener que ver con las escasas redes con las que contamos quienes estudiamos en regiones y, también, en no ser parte de alguna elite capitalina. Eso, al contrario de lo que uno pueda pensar, me ha permitido trabajar mis reportajes en libertad, sin tener que rendir cuentas a un interés ajeno al público, y publicar evitando la censura tan característica de los medios en Chile. El periodismo de investigación, tal como lo han señalado María Olivia Mönckeberg y Mónica González, dos colegas de las que aprendo y admiro mucho, es difícil, muchas veces precario y, por supuesto, solitario, más allá de algunos ejemplos puntuales de colaboraciones que han hecho otros periodistas. Sin embargo, también he sido editor en varios medios, como Revista América Economía, los diarios El Mercurio y La Tercera, Radio Biobío, y los sitios Interferencia y El Desconcierto. En esos lugares he dirigido amplios equipos, que van desde periodistas, diseñadores y estadísticos, hasta analistas financieros.

–¿Es más difícil ser periodista hoy?

–Difícil responder eso. Imagino que el momento más difícil fue en dictadura, cuando la censura y el asesinato de colegas era la norma. Luego, la Concertación y sus gobiernos no mejoraron el tema. Todo lo contrario, pues desarticularon medios, desfinanciaron la actividad y no la regularon como debían, promoviendo un duopolio de diarios que marcan la pauta del resto, perteneciente al mismo sector del país, que es la derecha económica y pinochetista. Decir esto antes era un pecado, te aseguraba quedar sin trabajo, en el ostracismo de la profesión. Sin embargo, hoy existe un ecosistema digital que ha permitido el despliegue de nuevos medios, con muchos y muchas periodistas que han optado por volcarse a defender el interés público y no el de grupos de presión. Eso es un bálsamo para la actividad y la democracia, pero choca con una realidad laboral precaria, que nos tiene presionados y amenaza permanentemente con dejarnos sin trabajo. Urge garantizar mejores condiciones laborales para los periodistas, diversificar la industria, generar un nuevo marco que promueva el Derecho a la Comunicación, acabar con la intromisión de intereses corporativos o políticos en los contenidos periodístico, y condenar a todos aquellos que han perpetrado, o permitido, las violaciones a los derechos humanos de muchas personas y, en particular, de decenas de periodistas independientes que han sufrido como nadie la aplicación de políticas represivas de este gobierno.

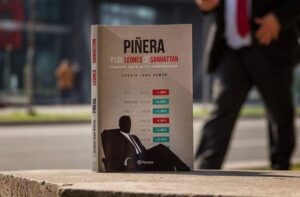

–¿Cuánto tiempo se demoró y cuáles fueron las principales dificultades para escribir “Piñera y los Leones de Sanhattan. Crónica del auge de la élite financiera chilena”?

–Demoré cuarto años en el proceso investigativo y algunos meses en la escritura. Este libro nace de la idea de Cristóbal Peña, uno de los mejores cronistas latinoamericanos, quien me impulsó a contar la historia de cómo nació y desarrolló una nueva clase social en Chile: la del yuppie, quienes no son más que corredores de bolsa y banqueros de inversión que habitan el sector oriente de la capital, un lugar conocido coloquial y ridículamente como Sanhattan. En el proceso de investigación pude advertir que esta nueva clase social tenía a Sebastián Piñera como cabecilla y formador, lo que es relevante, pues muchos de ellos llegaron con él al gobierno y nos vimos de pronto en un país que era gobernado desde lo económico y político por una generación de ejecutivos voraces, más preocupados de profundizar el modelo de desarrollo heredado de la dictadura y defender sus propios privilegios que de disminuir la desigualdad y buscar el desarrollo de todo el país.

«Las dificultades fueron las típicas que enfrenta un periodista en su proceso de investigación: negativa en el acceso a fuentes, rechazo de organismos públicos para entregar información por transparencia, pelea en tribunales por acceso a documentos, un enorme trabajo de datos históricos y recopilación de antecedentes secretos, que demoré años en obtener. Pero la mayor parte de esos obstáculos los pude sortear, incluyendo las entrevistas a fuentes de alto rango, ocupando las herramientas periodísticas que aprendí en mi formación, además de desarrollar una obsesión positiva en torno al tema, que no me hiciera decaer ni abandonar el proyecto. Una segunda complejidad importante para mí fue cómo escribir el libro. No estaba interesado en que fuera un ladrillo que nadie quisiera leer; más bien quería contar una historia que fuera potente en datos, pero también en escenas que le permitieran a cualquier persona adentrarse en ella. Es por eso que elegí la crónica periodística como formato, para lo cual me tuve que formar y capacitar narrativamente.»

–Según su opinión, ¿qué hace falta en nuestro país para avanzar hacia una verdadera libertad de prensa?

–Sin duda, un nuevo marco que garantice el Derecho a la Comunicación, tal como lo promueve el Colegio de Periodistas, en su más amplio espectro. Esto tiene relación con delimitar la propiedad de los medios, por ejemplo. Es inconcebible que banqueros, llenos de intereses y conflictos, sean dueños de diarios y canales de televisión. Aquello no ayuda a garantizar el pluralismo ni menos una prensa independiente. Tampoco ayuda que el gobierno destine la mayor parte de sus recursos en publicidad a El Mercurio, La Tercera y Radio Biobío casi por completo. Eso representa un subsidio público encubierto e injusto, al cual el resto de los medios no accedemos o lo hacemos de forma marginal. Hay problemas relacionados con el libre ejercicio del periodismo de colegas independientes también, quienes han sido agredidos, retenidos y espiados por agentes del Estado. El año pasado y este 2021, probablemente, han sido los peores desde la dictadura en términos de libertad de prensa y expresión. Diversos informes del Colegio de Periodistas y observatorios nacionales e internacionales sobre libertad de expresión así lo han señalado, aunque basta con ver cómo el gobierno ha quedado en evidencia en su intento por censurar o manejar los medios a través de reuniones con directores de las televisoras, en medio del estallido social, o los telefonazos a La Red y Chilevisión por el rol crítico que han jugado los periodistas de esos canales. Seguramente, cuando Sebastián Piñera deje el poder una parte de este problema se irá con él, pero el desafío de cambiar la estructura medial que nos hemos dado seguirá pendiente.

–¿Cree que el rol de los profesionales de la comunicación irá evolucionando con la tecnología? Me refiero a la automatización del trabajo, que hoy ha experimentado una revolución con las redes sociales y el periodismo digital y la paulatina desaparición de los medios escritos en papel?

–Hasta ahora ha habido cambios importantes, aunque el valor del periodista sigue siendo fundamental para cualquier medio. Es más, en tiempos de fake news es más necesario que nunca contar con buenos profesionales. Los medios, más que desaparecer, se están transformando. Hoy, por ejemplo, La Tercera es un portal de noticias más, como lo son El Desconcierto o El Mostrador, entre otros. Será más grande, si quieres, pero es un portal, no un diario. Hay colegas que están enfocados en hacer combinar el buen periodismo con la revolución digital que vivimos y de ese ejercicio sin duda saldrán mejores medios que los de hoy. Pero el tránsito hacia eso es difícil, duro y estamos viviendo esas consecuencias.

–¿Qué recuerdos tiene de su paso por la universidad?

–Los mejores. Es un lugar al que siempre quiero volver, donde me siento cómodo, libre y que respeto mucho. Mis cinco años en la UPLA han sido de los mejores en mi vida. Sin ir más lejos, ahí conocí a algunos de mis mejores amigos y a mi esposa. Pero también fue donde aprendí la importancia del periodismo para la democracia, para la gente y la toma de decisiones que pueden mejorar sus vidas. Fue donde me enamoré de esta carrera y entendí que para desarrollarla podía tomar mi propio camino, uno que se construye con esfuerzo y en torno a las personas más necesitadas. Eso lo aprendí en clases, con mis profesores y profesoras, pero también al calor de la lucha estudiantil, colaborando desde el Centro de Alumnos o apoyando a la Federación de Estudiantes, haciendo trabajos voluntarios en comunidades mapuches, debatiendo y formándome en la conciencia del país.

UPLA.cl

UPLA.cl Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones

Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones