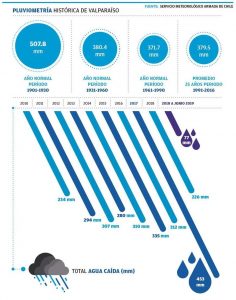

Hasta el viernes 19 [de julio] el total de agua caída en la ciudad de Valparaíso llegaba a los 77,9 milímetros, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico de la Armada y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Menos de la mitad de los 181,1 mm del año pasado a la misma fecha y mucho menos de los 264,1 que marcarían un año normal en la tercera semana de julio.

Hasta el viernes 19 [de julio] el total de agua caída en la ciudad de Valparaíso llegaba a los 77,9 milímetros, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico de la Armada y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Menos de la mitad de los 181,1 mm del año pasado a la misma fecha y mucho menos de los 264,1 que marcarían un año normal en la tercera semana de julio.

Para alcanzar ese valor ideal en 2019 se necesitaría que precipitaran 335,2 mm adicionales de aquí a diciembre y eso parece una posibilidad remota. “Es muy difícil que podamos llegar a ese nivel; las proyecciones son bajas», dice el meteorólogo, oficial de Marina (R) y conocido hombre del tiempo en Canal 13, Gonzalo Espinosa, mientras la Oficina de Servicios Climatológicos de la DMC señala que para el trimestre julio-agosto-septiembre se esperan precipitaciones bajo lo normal entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

La posibilidad es remota, pero no imposible, plantea optimista el geógrafo y experto en Climatología Sergio Erazo, profesor de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y ejemplifica con lo que ocurrió el año pasado en Olmué. “Hasta mayo llevaba 60 mm y en junio llegó a cerca de 130, pero en julio se produjo una lluvia muy fuerte y superó los 200”, remarca y recuerda también que las dos últimas grandes inundaciones ocurridas en Viña del Mar y Valparaíso se produjeron en 1984, en el mes de julio, y en la primavera de 1987, en octubre.

“No hay ninguna certeza de que no podamos recuperar” mejores niveles pluviométricos, sostiene Sergio Erazo, quien observa que el ritmo de precipitaciones en la zona central del país en general es muy irregular. Ejemplifica esta vez con Chillán, en la Región de Ñuble, que a la fecha tiene 462 mm de agua caída y que en 2018 registraba 377,1, aunque en año normal el valor en esa zona a estas alturas de julio es de 675 mm.

“No hay ninguna certeza de que no podamos recuperar” mejores niveles pluviométricos, sostiene Sergio Erazo, quien observa que el ritmo de precipitaciones en la zona central del país en general es muy irregular. Ejemplifica esta vez con Chillán, en la Región de Ñuble, que a la fecha tiene 462 mm de agua caída y que en 2018 registraba 377,1, aunque en año normal el valor en esa zona a estas alturas de julio es de 675 mm.

Los efectos de la megasequía

Pero que esta es la sequía más prolongada de las últimas décadas, aunque en el periodo haya habido años puntuales con superávit de lluvias, constituye un dato definitivo.

La doctora en Meteorología Ana María Córdova, directora del departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso (UV), señala que aunque ha habido periodos críticos de escasez de lluvia en el siglo pasado, como en 1945-1947, 1967-1969, 1988-1990 y 1994-1998, con la excepción de 1997, atravesamos por una megasequía -término acuñado por el Centro del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile- que es la más extensa en territorio, pues afecta a la zona comprendida entre Atacama y La Araucanía, la de mayor duración -desde 2010- y que provoca un déficit de precipitaciones entre 20% y 40%”.

“Si vamos más allá, estudios realizados utilizando anillos de árboles muestran que esta megasequía es un fenómeno totalmente anómalo dentro de los últimos mil años. Aunque es necesario señalar que hasta el momento ningún año de la megasequía ha experimentado déficits tan marcados como 1968 (cayeron sólo 91 mm en Valparaíso) o 1998 (99 mm)», agrega la experta, quien recuerda además que la situación ha coincidido con la década más cálida registrada en Chile central, “lo que ha llevado a una mayor demanda hídrica agravando los efectos del fenómeno»

Desde mediados del Siglo XX

Desde mediados del Siglo XX

La Oficina de Servicios Climatológicos de la DMC refrenda: “Desde el año 2010 la zona comprendida entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía ha experimentado de forma ininterrumpida un marcado déficit de precipitaciones cercano al 30%. Esta sequía tiene la particularidad de ser la de mayor duración y la que más territorio ha abarcado desde mediados del siglo XX”.

Gonzalo Espinosa detalla que del análisis de los datos de las estaciones ubicadas en la zona central del país, “se puede inferir que este sector está pasando por una de las etapas más críticas en cuanto a precipitaciones. Desde el año 2010 a la fecha, en que la media anual debiera estar en torno a los 400 mm (Estación Meteorológica Faro Punta Ángeles de la Armada de Chile), solo 2017 superó esa medida con 453 mm anuales».

Los otros nueve años -agrega- las precipitaciones han sido en torno a los 200 y 300 mm anuales, “lo que hace que, en su conjunto, este decenio sea uno de los más secos continuos de la historia. Para la región, los meses más lluviosos corresponden al trimestre mayo – junio – julio, en que se concentra el 50% de la precipitación anual. Este año llevamos sólo 77 mm, debiendo registrar -a hoy domingo- 260,5 mm», de acuerdo a la mencionada estación de observación meteorológica.

Para los expertos en Meteorología y Climatología, el periodo 1967-69 marcó un duro hito para la población de la zona central y sus actividades productivas.

“La sequía del 68 (1967-1969) ha sido la de mayor intensidad y abarcó desde la Región de Atacama hasta la del Biobío. Durante este evento, Santiago alcanzó un déficit de 80% mientras que Valparaíso registró una disminución del 74%”, señala la doctora Córdova.

Sergio Erazo: “Si uno lo mira históricamente, en 100 años hemos tenido periodos más secos que éste. El año 68 cayeron 91 mm y en 1924 la precipitación alcanzó 61. Yo creo que los niveles de hoy se pueden recuperar, aunque ojalá no de una sola vez porque eso podría ser catastrófico».

- La nota completa, mucho más extensa, se puede leer en el Cuerpo de Reportajes de El Mercurio de Valparaíso, domingo 21 de julio de 2019.

UPLA.cl

UPLA.cl Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones

Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones